我们见到的与我们知道的,二者的关系从未被澄清。

——约翰·伯格

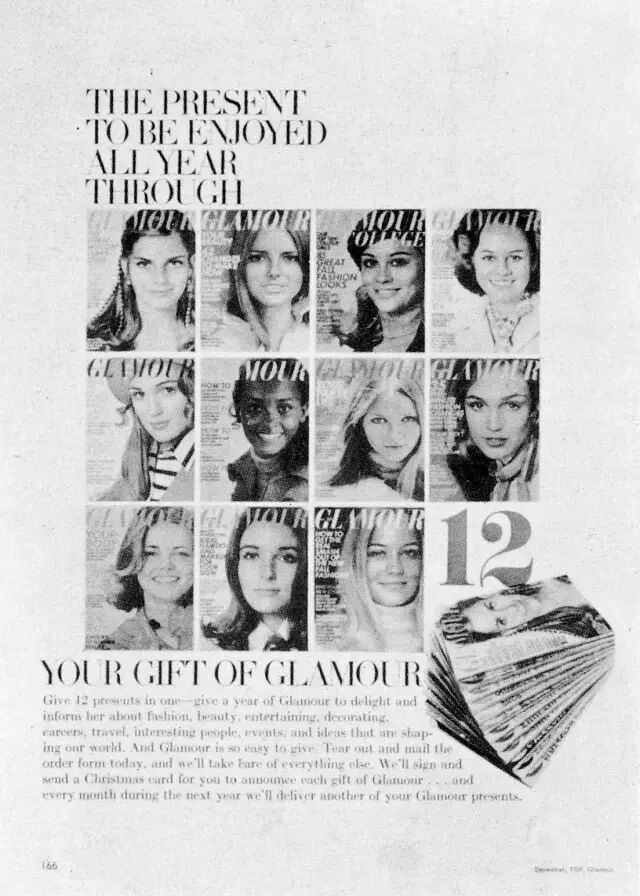

在我们居住的城市里,我们每天都看到大量的广告影像。再没有任何别的影像这样俯拾皆是。

历史上也没有任何一种形态的社会,曾经出现过这么集中的影像、这么密集的视觉信息。

我们也许记得、也许忘却这些信息,可是总得投以匆匆一瞥。在这刹那间,这些信息以回顾或展望的方式刺激我们的想象力。广告影像只存在于瞬间。翻开书页、转过街角、车辆擦身而过时,广告就映入我们的眼帘。

还有,当我们等待电视广告结束时,也可在荧屏上看到它的踪影。广告属于瞬间,因为广告必须不断更新,跟上时代步伐。然而广告概不论及现今,倒是常常道及过去与未来。

今天,我们对这些影像的诉求,已经习以为常,因而甚少注意到其整体的影响。一个人,出于特别的兴趣,或许会注意到一个独特的影像或信息。可是我们接受广告影像的整个体系,却犹如接受气候中的某个因素。

譬如,这些影像属于瞬间却指向未来,因而产生了一种奇异的效果,我们十分熟悉这种效果,也就变得视若无睹。通常正是我们与影像擦肩而过在步行、旅途、看书之时;在电视荧屏上,情况则有所不同,但即使在那时,理论上,主动权仍操在我们手中我们可以挪移目光,调低音量,煮杯咖啡。

然而,我们仍有这种印象:广告影像不断在我们身边掠过,好像驰向远方终点的特快列车。我们是静态的,广告却是活动的直至报纸离手、电视节目继续播映或旧海报被覆盖。

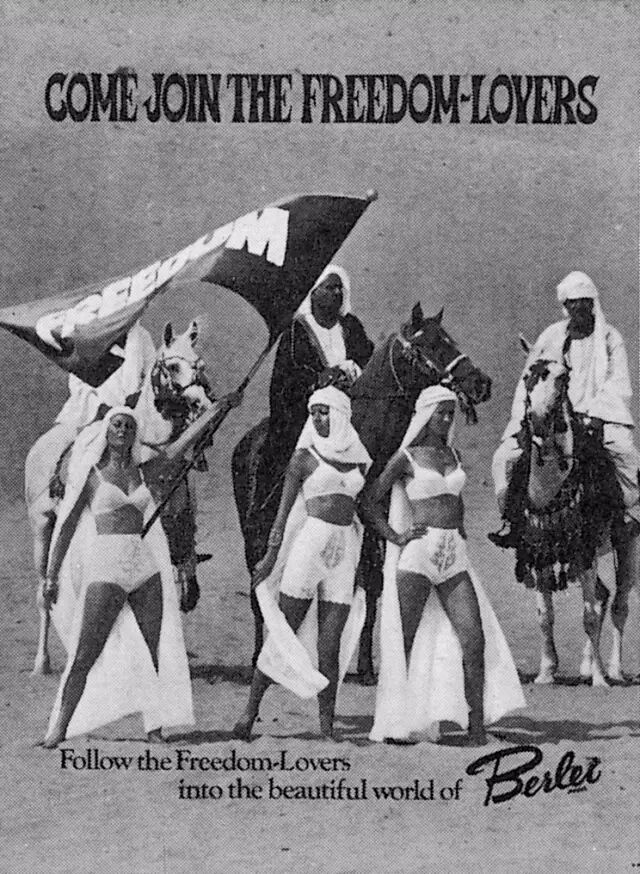

广告通常被解释和判定为一种竞争性的媒介,最终有利于大众(消费者)及最有效率的制造商因而有利于国民经济。广告也和某些关于自由的观念息息相关:购买者选购的自由,制造商办企业的自由。资本主义城市中的巨型广告牌和霓虹灯广告是“自由世界”近在咫尺的标记。

在广告世界中,不同品牌或厂商展开竞争;同时每个广告影像也确认并强化了对手。广告不仅是互相竞争的信息大组合,本身还是一种语言,传达一个共同信息。广告可以提供不同的选择,你可以选这种奶油或那种奶油,这辆车或那辆车,但广告作为一个体系,只提供了一种信息。

广告建议我们每个人以多购多买来改变自我或生活。

广告说我们只要多消费,就会更富有虽然我们在花钱后,只会变得更穷。

广告推出业已改变而备受羡慕的人士,并说服我们追求类似的改变。令人羡慕的状况就是构成魅力之所在,而广告就是制造魅力的过程。

请注意,千万别混淆了广告和它宣传的东西所能带来的享受或好处。广告之所以有效,正在于它凭靠真实性的支持。服装、食品、汽车、化妆品、沐浴、阳光,全是真实而可供享受的。

广告首先作用于人们追求享受的本性,但是却不可能给我们具体的享乐用品,而且也拿不出令人信服的享受代用品。广告越是真切地传达在温暖而遥远的海洋中嬉戏的乐趣,观赏者-买主越是意识到自己与那片大海遥隔千山万水,于是,对他来说,游乐其中的机会越是渺茫。

正是这个缘故,广告向尚未得益的买主推销产品或机会。但它并不等于那种产品或机会。广告也绝非颂扬其本身的乐趣。广告总是针对未来的买主,向买主提供依靠商品或机会造就的富有魅力的自我形象。

这种形象使他对即将转化的自己,也起了羡慕之心。这种心态是怎样萌发的呢?答案是来自别人的羡慕眼光。广告关注的是人际关系,而不是物品。它许诺的并非享乐,而是快乐由外界判断的快乐。这种被人羡慕的快乐就是魅力。

被人羡慕予人唯吾德馨的慰藉,靠的正是不与你的羡慕者共享你的经验。别人饶有兴趣地观察你,而你却冷眼看世界假若你也带点兴趣,人们对你的羡慕就会降低。

在这方面,被羡慕者好比官僚:他们越不具感情色彩,在官僚自己和旁人的眼中,权势的幻觉就越强烈。魅力的力量寄寓于假想的快乐,官僚的力量寄寓于假想中的权力。这解释了诸多充满魅力的影像,那茫然而散漫的神色。他们的眼光凌驾于仰慕者的目光。

观赏者-买主必然会羡慕购买商品后得以树立的自我新形象。她必然会想象自己被商品改造为令人羡慕的对象,这种羡慕使她更钟爱自己。人们可以这样说:广告影像偷去了她对真我的钟爱,再以商品为代价把这爱回馈给她。

所有广告都对克服忧虑下工夫。一切的总和是金钱,金钱到手也就无忧无虑了。

或者说广告利用的忧虑感是一种惧怕:你不名一文就一文不值。

金钱就是生命。这不是说没有金钱你就会挨饿,也不是说资本赐予一个阶级主宰另一个阶级整个生活的权力,而是说金钱是人所具有的种种能力的具体显现,并且是个中的关键。花费钱财的能力就是生存的能力。根据广告界的流行说法,没有花钱能力的人,可以毫不夸张地说是丢脸的,而有这种能力的人则是可亲可爱的。

广告用将来时态表达,而这未来成果的兑现却是绵绵无尽期的。那么,广告如何继续取信于人而足以发挥其影响力呢?广告会保持它的信誉的,因为它的真实性并不取决于它的许诺是否兑现,而是取决于广告推销的幻想同观赏者-买主的幻想之间的关系。广告主要不是作用于现实而是作用于幻想。

为了更好地理解这一点,我们有必要回到魅力的概念。

魅力是现代的新发明,在油画兴盛时期它并不存在。优美、高雅、权威等概念似乎同它表面上相似,可是却根本不同。

在庚斯博罗眼中的西登斯夫人(Mrs Siddons)不具魅力,由于画中的她并不令人妒羡,因而也不快乐。她也许看上去富有、美丽、有才华、幸运,可是这些素质都是属于她自己的,这是人所公认的。她之所以为她,并不完全取决于那些有心模仿她的人。她不完全是别人妒羡的具体对象而安迪沃霍尔(Andy Warhol)推出的玛丽莲梦露(Marilyn Monroe)却是这方面的范例。

假若社会上对个人的妒羡没有发展成普遍而广泛的情绪,魅力就不可能存在。向民主推进而中途辍步的工业社会,是生产这种情绪的理想社会。追求个人幸福,作为一种普遍的权利得到了承认,然而现存的社会状况使个人感到无能为力。

他处于当前的他和理想中的他这一矛盾之中,他或者充分认识这一矛盾及其根源,投入争取彻底民主的政治斗争(这场斗争除了争取别的种种权利外,还包括推翻资本主义社会);他或许照旧生活,继续受制于同他的无能为力感融为一体的妒羡之心,而这种妒羡心会演化成周而复始的白日梦。

正是这个缘故,我们才明白为什么广告能保持信誉。广告实际上提供的东西同它许诺的未来之间存在一条鸿沟,观赏者-买主自我感觉的形象同他理想中的自己,两者之间也存在一条鸿沟,这两条鸿沟颇为一致,它们合二为一了;为这条单一的新鸿沟填空补缺的,不是行动或生活经验,而是充满魅力的幻梦。

工作条件往往强化这个以梦补缺的进程。

梦幻中的未来“平衡”了毫无意义的工时构成的、永无止境的现在,在幻想中,假设的积极取代了眼前的消极。在他的白日梦里,懈怠的劳工变成了踊跃的消费者,工作的自我羡慕消费的自我。

没有两个梦是一样的。一些梦稍纵即逝,另一些梦则绵延接续。做梦对于梦者来说永远是个人私事。广告并不生产梦,它所做的一切是提醒我们每个人:我们还没有令人羡慕然而,我们是能做到这点的。

广告还有另一种重要的社会功能。广告制作者和使用人却没有将这种功能作为广告的目的予以考虑,但是,这一事实丝毫不会降低它的重要性。广告把消费转换成民主的代用品,人们对食(或衣或行)的选择取代了有意义的政治选择。广告有助于掩盖或补偿社会中一切不民主的现象,而且它也掩饰了世界其他地方发生的事端。

广告等于某种哲学体系。它用自己的一套说法解释一切。它对大千世界作出诠释。

整个世界成了广告实现予人美好生活这一承诺的舞台。世界对我们微笑,它向我们委身奉献。在我们想象中,处处都在向我们委身奉献,于是处处显得大同小异。

按照广告的说法,人情练达就是让你的生活避开冲突。

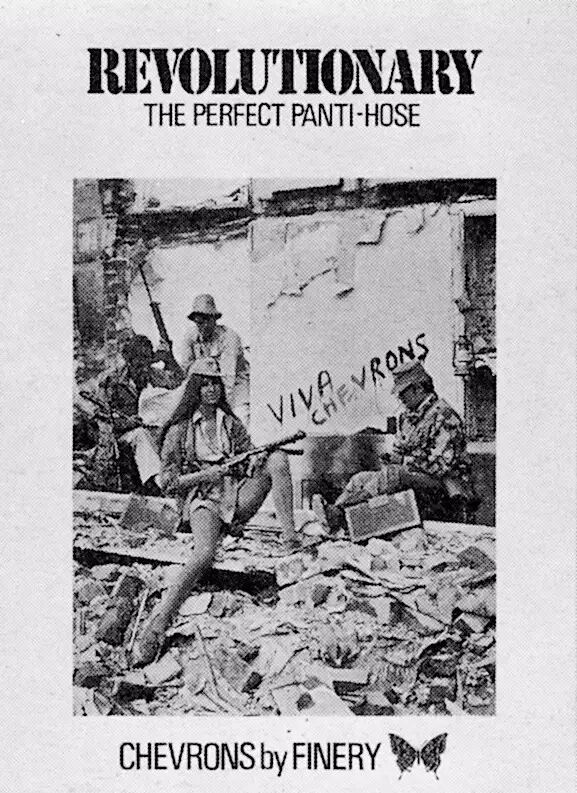

广告甚至能把革命化为自己的词藻。

广告阐释的世界同世界的现实情况差别十分悬殊,这种情况有时在登载新闻报道的彩色杂志中更为明显。

这样的对比令人大为震惊,不仅是由于展示了两个共处的世界,也是由于将它们作上下安排的那种文化所表现出的偏激冷嘲的态度。也许可以这么声辩:并列这些影像不是故意的。然而,所有这一切居然都出自同一文化:文本、在巴基斯坦拍摄的照片、为广告摄制的照片、杂志的编辑手法、广告的设计、两者的印刷,以及广告栏目同新闻栏目无法协调的事实。

理应强调的不是这种对比引起的道德震撼。广告商自会考虑这种冲击的。《广告人周刊》(1972年3月3日)报道说,某些广告公司如今认识到新闻杂志上这种令人遗憾的并列会危及推销,因而决定少用信手拈来的图片,多用冷静的图像,宁可多用黑白照片,而少用彩色照片。我们理应认识的是这种对比揭示了有关广告本质的哪个方面。

广告以平静无事为本。它的宣传达到了这样的程度:普天之下,莫非广告。对于广告来说,一切真实事件都是例外,它们只是那些素不相识的人的遭遇。在孟加拉拍的照片,披露的事件是悲惨而遥远的。可是,倘若这些事件就发生于近在咫尺的德里或伯明翰,其对比的强烈程度不会逊色分毫。

对比也不是非依靠事件的悲剧性不可。假如它们是悲惨的,它们的悲剧将引起我们的道德感注意这一对比。然而,倘若发生的是快乐的事,而且用直率的、不落俗套的手法将它们拍了下来,那么这种对比也具有同样强烈的效果。

广告置身于遥遥无期的未来,它摒除了目前,因而也摒除了一切变化、一切发展。在那里,容不得经验。凡是现在发生的一切,都是发生在广告之外的。

如果广告语言不突出广告本身具备实质感这一特点,广告就会立刻显露其太平安静的本相。广告推出的一切全在那里待价而沽。“获取”这一行为,取代了其余的一切行为;拥有感把其余一切感觉悉数湮没。

广告发挥着巨大的影响力,是一种极其重要的政治现象。它说得天花乱坠,可是提供的东西却极为有限。它六亲不认,只承认购买力。人类其余一切权利或需要无不屈居于这一力量之下。

广告汇拢一切希望,把它们处理得大同小异,再加以简化,于是就炮制出每做一宗生意都要奉送的那种既热切又模糊、既奇妙又重复的诺言。在资本主义文化中,难以想象除此以外还有别的希望或别的满足或别的乐趣了。

广告是资本主义文化的生命资本主义已经到了没有广告就难以生存的地步同时,广告又是它的幻梦。

资本主义迫使受它剥削的广大群众将自身的利益规定得狭隘无比,以维持它的生存。资本主义曾经用大规模的剥夺达到这个目的。今天,在发达国家,资本主义的同一目的又在得逞,它使用的手段是把判断事物吸引人与否的虚假标准强加于人。