不知从什么时候开始,人工智能助理、聊天机器人这类颇具未来感的科技词汇开始不断地涌入我们的耳中。

从 iPhone 4s 首次搭载 Siri 到今天的 Google Assistant 以及 Amazon Alexa,加上微软 Cotana、小冰姐妹俩whatsapp网页版,还有 Facebook 家聊天软件 Messenger 中的聊天机器人 M,似乎我们已经进入了被人工智能助理围绕的时代。

但真的是这样吗?

你肯定调戏过它们

如果你用过人工智能助理,你肯定问过它们一些私人的问题,也肯定问过各种奇葩的问题。

(电影《her》)

你能看到当 Siri 问世时全世界 iPhone 用户集体调戏它的场景,甚至有人希望像电影《她》里的男主一样想和 Siri 幸福快乐的生活在一起。

微软家的小冰也是如此,最初上线时,仿佛就是用来被调戏的whatsapp网页版,还有人给她发一些大人的图片。

在第一次用 Google Assistant 的时候,我像过去用 Google Now 一样用“OK,Google”口令将其呼出,但让它执行的第一个命令是问它猫怎么叫,于是它播放了一段猫叫的音频,因为我知道,这件事是过去的 Google Now 做不到的,我就是好奇这个智能助手能干什么,难道我没听过猫叫吗?

然而,诸如此类问答式的互动,其实多是基于搜索。

数据分析公司 Gartner 发布的一项数据显示,2016 年仅有 35% 的受访者表示使用过人工智能助理,而使用者种,有 76.1% 的用户使用智能助手在网上查找信息。

也就是说,更多的人把智能助手作为搜索的入口,那它和搜索引擎有什么区别呢。

一个会听你说话的搜索引擎

Google 这类做搜索引擎出身的科技公司,赋予 Google Assistant 的自然是基于其庞大数据基础的信息储备,但是,你能在 Google Assistant 上问出的答案,在 Google 的经典搜索框里也能找到。

Google Assistant 的前身是 Google Now,两者最直观的区别在于,你可以和这个人工智能助理对话,而且还可以将搜索结果浓缩成精短的语句并说出来。

2016 年的 Google I/O,当 Google 第一次介绍 Google Assistant 时,说它可以“Get your things done”,然而,不说依然还没有普及的“动嘴订票”功能,仅从搜索这个功能上来讲,它依然没有完全做到“done”。

如果我想更近一步知道某一事件或人物等,这个聪明的家伙会给我几个信息来源的网站选项,并在最后加上一个“more”或者“Search”的按钮,生怕它给出的结果不能让我满意,点击后就会跳转到 Google 搜索界面,我仍然需要动手指来寻找更多的答案。

(使用 Cortana 时,跳转到传统搜索的几率很高)

Siri 和 Cotana 也一样,当遇到“无法理解”的问题时,搜索引擎都是他们强有力的依靠。

此外,就个人体验而言,只有在周遭没人或者纯粹是为了体验人工智能助理时,我才会开口跟它说两句,剩下的时间,点击搜索框和敲键盘仍然是习惯性动作。

从某种程度上讲,不管是调戏也好,正经问问题也罢,更像是科技公司提供的另一种搜索形式,我们幻想中的“her”依然没有到来。也就是说,用户从人工置能助理口中得到的信息都是确定性的,个性化的结果,少之又少。

纵然可以动动嘴就能搜索到我们想要的内容,但这离人工智能助理要完成的服务需求有很大的区别。

viv.ai 的联合创始人 Dag Kittlaus 说:

当初创建 siri 的时候,是想要重新挑战移动服务,而不是造一个 chatbot(聊天机器人)。

可是现在的人工智能助理,或许还不如一个纯粹的聊天机器人。

人工智能助理还是那只“小黄鸡”

(调戏 Siri 的 100 种方法,你值得拥有)

科技巨头们对人工智能助理的定位也有些奇怪,他们想让它拥有更多类似订餐、订票搜寻路线的功能,但却也不经意的让它越来越像聊天机器人,你去搜索框搜索“Siri”,出现最多的链接是教你如何调戏它。

记得接触的第一个聊天机器人是一个叫做小黄鸡(SimSimi)的手机应用,时间可以追溯到 2012 年,而小黄鸡可能最早“出生于” 2002 年,那时用它问这问那,感觉它什么都知道。

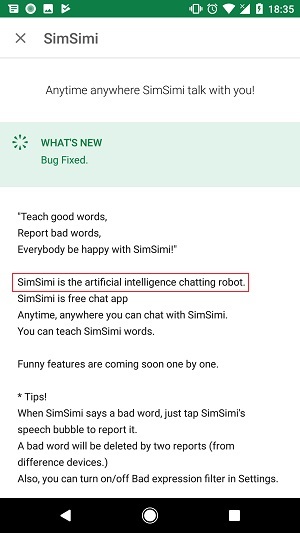

小黄鸡的上手毫无难度,就像聊微信一样,令人惊奇的是,这个应用到今天还活着,而且在 Google Play 商店中,对它的描述里更是多了“artificial intelligence chatting robot”的字眼,下载量甚至达到了 5000 多万次。

(没毛病)

现在的人工智能助手更像是一只多了搜索和执行一些特定口令的进阶版小黄鸡。抛去搜索能力,某种程度上来说,他们和小黄鸡,很像。

然而就算有人工智能和机器学习加持,人工智能助理依然没有,或者说现在依然没有找到更合适的人机交互方式,这也是为什么它们如今看起来依然有些鸡肋。

过去,几次交互上的革新似乎都有一个规律,核心技术,包括软件和硬件的更新,这两者的出现和整合,为人们提供新的交互方式 ,而后在此基础上,有越来越多适配新交互方式的应用产生。

电脑和电脑操作系统,鼠标和键盘是输入工具,还有一大堆电脑软件可以使用;手机和手机操作系统,手指是输入工具,还有多到用不尽的 app,这都是交互方式的改变。

来到人工置能助理面前,自然语言和声音将成为输入工具,那么硬件呢,应用呢?

智能音箱或许是目前为止最好的解决方案了。但智能音箱并不适用于所有人,它像是一个被扒掉屏幕的手机whatsapp网页版,人们可以用语音来交互,但使用场景的多样性也大大折扣。智能音箱更像是科技公司将人工智能变现的手段。

除了智能音箱,科技公司们似乎还没有找到更有效地交互方式,主要依赖的,还是手机。

(小黄鸡一直都是打字输入)

此外,虽然不能肯定小黄鸡现在是否真的是一个有人工智能加持的产品,但它在操作上有一点这么多年一直没有变,那就是通过打字聊天。

语音指令远没有达到科技公司的预期,就算有 99% 的识别率,剩下的 1%,依然会造成信息的和搜索结果的不对称。

在今年 Google I/O 和苹果 WWDC 上,Google 和 苹果两家科技公司不约而同的为各自人工智能助手补上文字输入的功能。

Google 曾说要“free your hands”,为什么又要补上文字输入?因为人们还无法脱离打字这一养成许久的使用习惯,并且还有使用场景的问题,打字输入几乎在任何情况下都适用,但语音输入对场景的要求就比较复杂了。

而 Google 其实早在去年就推出了一个叫做 Allo 的应用,在这个应用中,Google Assistant 就是通过打字输入来互动的;微软的 Cortana,从一开始就可以手动输入文字。

或许现在看来,人工置能助理依然是个较为“超前”的事物。因为当科技公司纷纷抛出这个概念和产品后,自己也没搞清楚应该到底拿它来做什么,是一个贴身聊天机器人,还是像 Amazon Echo 那样成为智能家居的中枢,又或是像 Google Home 那样两者都想做?

而对于普通用户而言,当手中的手机和眼前的电脑依然能够解决我们日常的各种问题时,他们需要的或许真的只是个打发时间“小黄鸡”。