我们经常需要在公众号文章中插入外部链接,例如参考资料、官网、详细介绍、内容来源等网页链接。

遗憾的是公众号并没有添加外部链接功能,只能在页面底部的「阅读原文」入口放置一个链接,或者就是在图文中插入二维码,让读者长按扫码后再访问。

今天给大家介绍演示一下使用 #小程序:小外链实现公众号文章中跳转外部链接的效果,基本原理就是在公众号文章中插入「小外链」小程序,然后在小程序内访问网页。

考虑到我们主要在电脑上编辑公众号文章,所以以下的操作也是使用电脑版微信打开 #小程序:小外链 完成的。当然,你也可以在手机上使用小程序,功能是一样的,打开小程序主要是为了获取「小程序路径」

第一步,打开 #小程序:小外链可以看到页面上有个链接输入框,只需将你要访问的外部链接填写进去即可:

第二步, 点击确定后会跳转到链接复制页面,按照页面提示复制即可。这个复制的内容,就是接下来在文章中插入小程序要用到的小程序路径

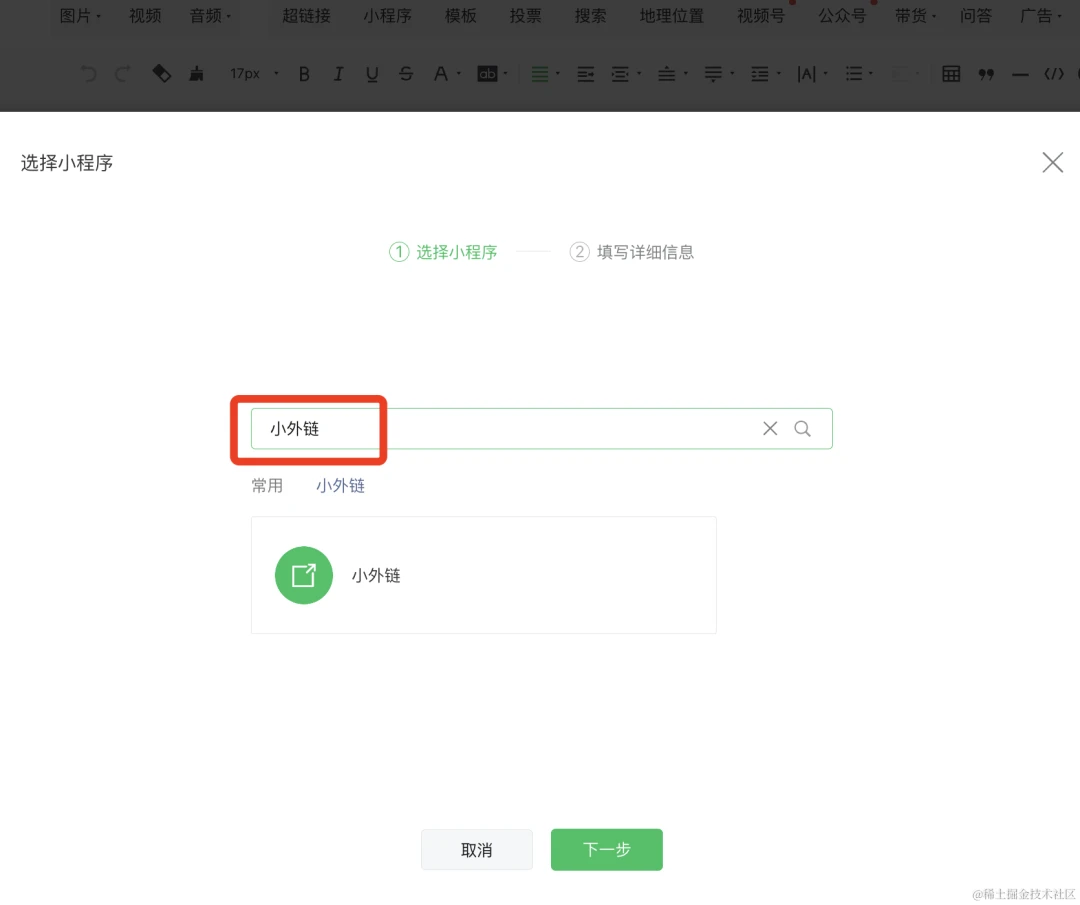

第三步,在公众号编辑器后台,点击插入小程序,在弹出的窗口中选择「去搜索」

然后搜索小程序:小外链

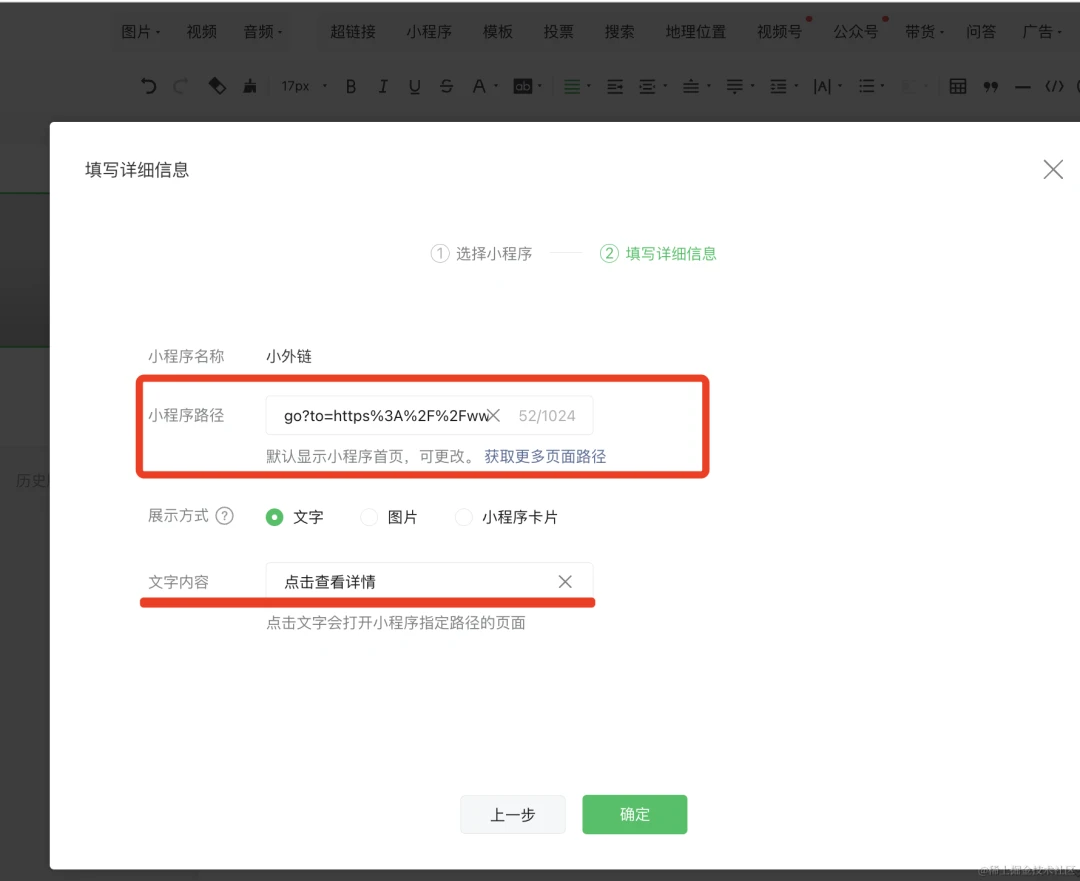

接下来需要填写「小程序路径」,也就是第二步中复制的链接内容。你还可以设置小程序展示方式,一般选择文字样式就行:

至此,我们就通过#小程序:小外链完成了公众号文章中外部链接的插入:

https://www.pku.edu.cn/department.html

经过测试发现对于信息阅读或者展示类的网页链接支持的很完整,基本上相当于在浏览器中访问。

但是,受限于小程序本身的能力,对于需要强交互的网页,例如点击、登录、评论、下单,并不太适用。

如果以上关于如何在公众号文章中插入外链的教程对你有所帮助的话,记得点赞关注哦,或者有任何操作上的问题也可以直接私信我,下期再见~