运算放大器参数解析,精度危机颠覆,热阻问题悬疑。

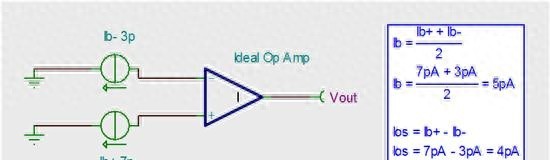

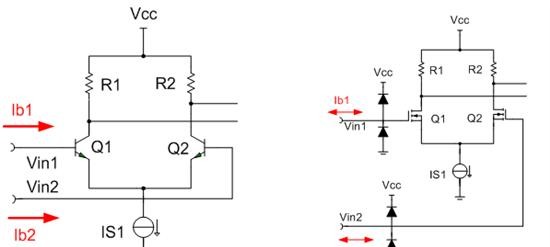

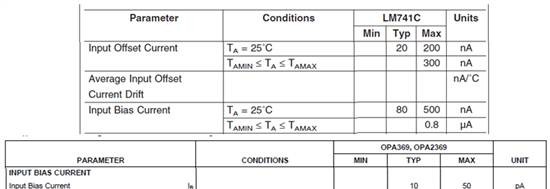

最近研究电子秤为什么老不准,发现根源居然在芯片参数上。工程师说运放的输入误差会放大几十倍,比如0.1微伏偏差到输出就变成毫伏。这玩意儿参数多到头大,光输入电流偏差就有好几种类型。

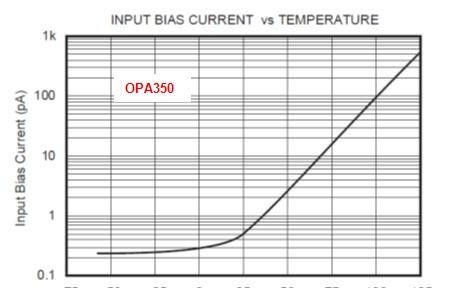

实际测量时用大电阻测偏置电流,误差可能飙到纳安级别。有的运放温度一高,输入电流翻几十倍,实验室里得拿吹风机模拟高温环境测试。FET管的栅极漏电本来小,但焊盘脏了漏电直接爆表whatsapp网页版,这点特别坑。

噪声问题更烦人,电压噪声电流噪声加电阻热噪声,三种叠加起来能毁掉信号。有次测光电传感器,运放自己产生的噪声比信号还大,差点以为传感器坏了。选低噪声运放得对照曲线图,看1/f区和白噪音区域的数据。

电源抑制比也很关键,开关电源纹波窜进来会让输出飘移。有人用穿心电容滤波,效果确实好但成本高。共模抑制比差的运放,输入共模电压变化大会带出几毫伏误差whatsapp网页版,做差分放大必须选高CMRR的型号。

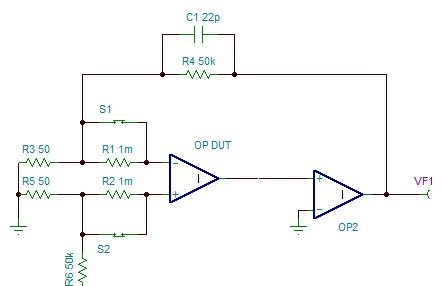

轨到轨输出听上去牛逼,实际负载电流一大输出就压不上去。测过一个运放灌电流只有30mA,接个百欧负载正弦波马上削顶。输出阻抗还会和电容形成极点,导致环路不稳定,示波器上看波形直接过冲50%。

热设计容易被忽略,高功耗运放封装温度能飙到80度。有工程师给芯片加散热片,结果热阻数据还是超限,最后改成导热胶垫才通过测试。选型软件里参数标最佳值,实际用要考虑最坏情况,尤其温度循环测试容易露馅。

精密放大器设计像拼积木,每个参数都要互相妥协。低失调电压的可能噪声大whatsapp网页版,高速的又抗干扰差。现在实验室测参数全自动化了,但手动核查还是必要,算法偶尔也会算错。

免责声明:由于无法甄别是否为投稿用户创作以及文章的准确性,本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如我们转载的作品侵犯了您的权利,请您通知我们,请将本侵权页面网址发送邮件到qingge@88.com,深感抱歉,我们会做删除处理。